火災物理・化学領域

火災・爆発現象の解明を目的に、様々な基礎的研究が行われている。

2024年度は、燃焼生成ガスの毒性ならびに燻焼から有炎燃焼への遷移メカニズムに関する研究成果について報告する。

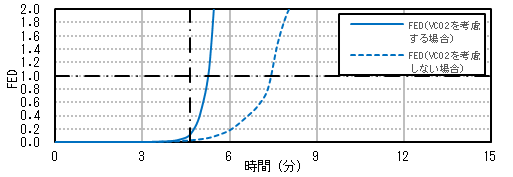

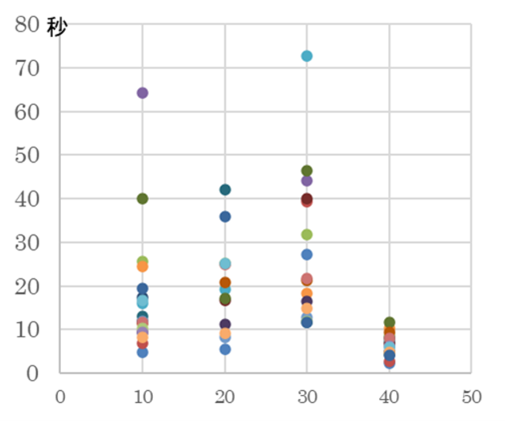

日本における建築内装材料の燃焼生成ガスの有害性試験の代替を目指し、実験動物使用に対する代替手法を検討するために、現行のガス有害性試験装置にフーリエ赤外分光光度計(以下FTIRとする)を設置し、ガス有害性試験から得られたマウスの行動停止時間とFTIRから得られたガス分析に関して比較検討を行った。有効暴露量率(FED)を用い、有毒性ガスの中で化学的窒息性に分類されるガスと併せて単純窒息性ガスに分類されるCO2に関しても着目した結果について分析を行った。ガス有害性試験装置における毒性評価の手法として、FEDを用いた検討を行う場合にはCO2濃度を考慮することでマウスの行動定時間と相関性のある結果が得られた。

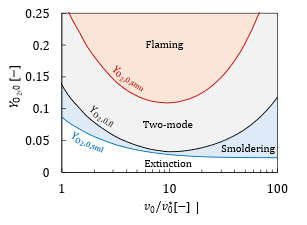

低温で緩慢な燃焼形態である燻焼から、より高温で反応が速い有炎燃焼へと反応モードが遷移することがある.このような遷移現象はタバコ火災や林野火災でしばしば発生し、火災被害の急拡大の原因となる.2024年度の研究では、燻焼から有炎燃焼への遷移条件を予測できる数理モデルを構築した(図2).低酸素濃度の条件では燻焼が起こりやすく、酸素濃度が上昇すると有炎燃焼と燻焼の両方が起こり得る領域が現れる.さらに酸素濃度が上昇して臨界値を超えると、燻焼は起こらず専ら有炎燃焼が生じる.このモデルにより、遷移条件に及ぼす空気流速の影響なども評価できる。